浄化槽のスカムとは?発生場所・多い時の対策・掃除方法など詳しく紹介

スカムとは、浄化槽内の決まった場所で発生する汚れの塊のことで、量が多すぎるとトラブルを招くこともあります。

一見すると、浄化槽に何か不具合でも起きたのかと思うような外見をしていますが、そうではなく浄化槽の高性能さが伺えるような浄化までの過程で見ることができます。

この記事では、浄化槽のスカムとは何か、発生場所や、多く発生した時の対策、スカムの掃除についてなどを紹介します。

浄化槽に棲む微生物が役割を果たすために生じるスカムについて、理解を深めましょう。

目次

浄化槽の構造

スカムを詳しく紹介するには、まず浄化槽の構造を理解しておく必要があります。

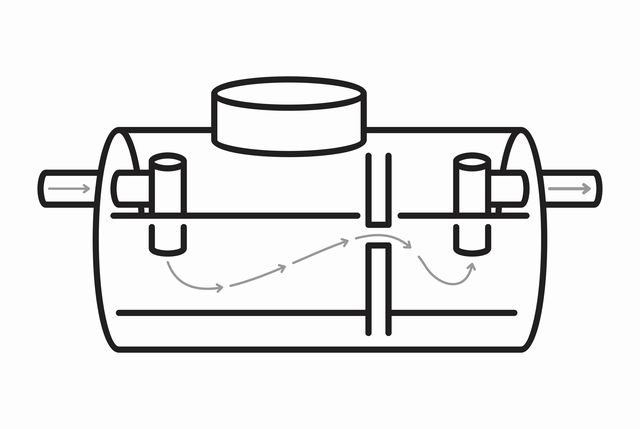

2室以上に区分することとされる合併浄化槽の、一般的な構造例を紹介します。

→浄化槽の排水の仕組みとは?使用上の義務や上手な使い方を詳しく解説

分離槽

分離槽は生活排水(汚水)が最初に流入してくる槽で、処理方法によって種類が違いますが、ここで汚水が固体と液体に分けられる際、スカムが発生します。

嫌気ろ床槽とも呼ばれるこの槽は分離槽の効率を上げるために2室に分かれており、嫌気性微生物が付着したろ材が充填されています。

固体と液体にわけられますが、固体はスカムと汚泥とに分かれ、スカムは軽いため上へ浮上し、汚泥は下へ沈殿し、液体だけが次の槽へと移動する仕組みです。

接触ばっ気槽

接触ばっ気槽では、分離槽から処理されてきた汚水の液体が、ろ材に充填され生物膜を生じた好気性微生物によって摂取され、代謝分解されます。

ブロアによって酸素を送り込まれながら攪拌され、汚水の浄化を進めます。

沈殿槽

沈殿槽は、微生物によって分解・浄化された処理水を、浮遊物質を沈殿させて分離し、きれいな上澄みだけを消毒槽に送ります。

ここで分離された沈殿物は、ばっ気槽に上手く戻るよう工夫がされています。

消毒槽

消毒槽は放流する前に処理水を消毒する槽です。病原菌などが殺菌されます。

消毒薬に用いられるのは塩素系で、長時間消毒効果を発揮する固形タイプが多く使われています。

スカムとは?ポジティブな役割もある

スカムが浄化槽の構造のどこで発生するのかを紹介しました。

ここでは、浄化槽の構造を踏まえた上で、スカムの詳細を紹介します。

処理の過程で出る汚れの一つ

スカムは、生活雑排水を処理するうえで最初に行われる分離槽の過程で出る、基本的な汚れです。

分離槽では汚水中の固形物や水に溶けない汚れを液体と分離し溜め込みます。

分離槽で分離される汚れには、スカムと『汚泥』という2種類の汚れが液体と分けられ、スカムは軽いため分離槽の上方に浮上し、汚泥は重いため分離槽の底に沈殿します。

スカムは分離槽の上部に浮上する

油脂や、油脂が付着したり含んだりする固形物質である『浮上性物質』が嫌気性微生物に分解されると、生じた汚泥が自らガスを発生して軽くなり、スカムとなって水面に浮上し、溜まります。

スカムは厚いスポンジ質の層を形成しています。

スカムのポジティブな役割

臭気の抑制

スカムが液面を覆うことで、悪臭成分(アンモニア、硫化水素など)が直接大気に放出されるのを防ぐ ことができます。

これは、特に嫌気性処理を行う槽(例:嫌気ろ床槽や沈殿槽)で顕著です。

嫌気性処理の促進

嫌気性処理を行う槽では、スカムが液面を覆うことで酸素の供給が制限され、適度な嫌気性環境が維持 されます。

これにより、メタン発酵や硝化・脱窒のプロセスが適切に進む場合があります。

浮遊物のキャッチ

一部のスカムは、浮遊物や未分解の有機物を吸着・保持する 働きがあります。

これにより、排水が外部に流出するのを防ぐことができます。

しかし発生が多すぎるとトラブルにつながるため、溜めすぎには注意しなければいけません。

汚泥は分離槽の底に沈殿する

汚泥は、汚水中に浮遊したり沈殿したりして発生する、固形物や半固形物のことで、分離槽の底に沈殿します。

汚泥に含まれるものは、トイレットペーパー以外のものを流した際のし尿や食材ゴミなどです。

細菌や有機物が多く含まれ栄養があるため、適切に処理しないで放流するようなことがあれば、赤潮やアオコの繁殖を招いた水質汚染の原因になります。

スカムが溜まり過ぎるとどうなる?

スカムが溜まり過ぎるとトラブルを引き起こすことになるため、溜め過ぎないよう、そして減らすように普段から心がける必要があります。

ここでは、スカムが溜まり過ぎた際に起こるトラブルや、スカムが多くなる理由・減らす方法を紹介します。

放置すると硬くなり、外に流れ出てしまうこともある

溜まっているスカムは空気に触れると硬くなっていきます。そのまま放置していると、軽いため外に流れ出てしまう場合があります。

流出するということは、せっかく浄化した消毒槽の処理水を再び汚染することになり、また浄化されていない物質を放流してしまい、悪臭や水質汚濁の原因となります。

分離槽のスカムが流出するということは水位も上がっているため、浄化槽の処理能力を超えてしまっている可能性も考えなければいけません。

浄化槽が正しく機能できていないことになるため、スカムや汚泥は溜め込まずに適切な処理を行いましょう。

スカムが多い理由と減らし方

スカムが多い理由には、水より軽い油や、油と混じったもの、トイレットペーパーや洗剤などを過剰に使用し流していることが多いせいといわれています。

減らし方としては、フライパンや食器に油が溜まっていたら拭き取ってから洗う、トイレットペーパ―や洗剤の使用量を加減する、食べ残しなどを流さないなど、環境に対して配慮するようなことが効果的です。

また、スカムが次の槽へ流入しないようにするには『スカムバッフル(スカムの流出を防ぐ仕切り版)』など、浄化槽内の水の流れを調整できるものを導入・整備するのもいいでしょう。

スカムを清掃する頻度は決められている

スカムや汚泥など、浄化槽を清掃する頻度は1年に一回以上行うことを義務とするよう、浄化槽法で決められています。

その他にも清掃を含め、浄化槽の使用者として以下の義務があります。

- 法定検査……年に1回。適正・おおむね適正・不適正で判断され、不適正の場合は改善しないと使用できない

- 保守点検……合併処理浄化槽(20人以下)は4ヶ月に1回

- 清掃……年に1回以上

法定検査は保守点検を受けた際に受け取る書類を提出しなければ受けることができません。

また、法定検査は清掃をして水を張った状態でなければ、これも受けることができません。

このため、スカムを1年以上放置することは事実上できないことになりますが、これらをメンテナンスとしてしっかり行うことで、スカムによって問題が起こることは避けられるでしょう。

→浄化槽の保守点検とは?しないとどうなる?内容や頻度など詳しく紹介

浄化槽をいい状態で使用するために

浄化槽をいい状態で使用するには、スカムに対してだけ気をつければいいわけではありません。

生活排水が汚れないように気を使い、浄化槽に負荷をかけないようにするなどはもちろん大切ですが、他にもできることがあればしておきたいところです。

ここでは、浄化槽をいい状態で使用するための、浄化槽と相性のいい洗浄液と消臭剤を紹介します。

浄化槽には微生物に優しい洗剤を

浄化槽内に棲む微生物に居心地がよい環境を与えるためには、バイオ洗浄剤がおすすめです。

浄化槽は塩素系の洗剤や薬剤を多量に使うことで、浄化作用を担っている微生物を弱らせたり死滅させたりして、浄化槽の機能を低下させる可能性があります。

排水口や排水管のぬめりや汚れは、浄化槽のみならず下水道を使用している人でも、触りたくないものです。

『排水管洗浄液』は希少な土から採取したバイオの力で排水口から浄化槽までの排水管を1ヶ月間、排水口から流すだけで、汚れの再付着を防ぎながらきれいに保ちます。

成分は土壌中の微生物と生成酵素のため、環境に優しいだけでなく微生物の働きを活性化します。

臭い対策にもなる洗浄液で排水管をきれいに保ちながら、微生物のための環境を整えましょう。

→浄化槽に使える洗剤と使えない洗剤とは?バイオを強化する方法を解説

浄化槽の臭い対策

浄化槽の悪臭の原因は槽に溜まった排泄物の腐敗が主な原因ですが、『浄化槽汲み取りトイレ消臭剤』は、腐敗に関わる常在菌を長時間抗菌します。

『排水管洗浄液』同様、特殊な腐葉土から抽出した微生物の酵素による、浄化槽・汲み取りトイレ専用の消臭剤です。

微生物を死滅させることなく消臭・除菌が行え、槽内の微生物の働きを助けるため、浄化機能が高まります。

効果は約1ヶ月ですが『排水管洗浄液』と併用すれば同じ時期に、使用者にも、環境にも浄化槽にも、優しいメンテナンスが可能です。

まとめ

浄化槽の中を覗くことは年に数回くらいしかありませんが、スカムへの理解を深めることで、普段の浄化槽の扱いに気をつけるきっかけになったのではないでしょうか?

環境への配慮を忘れないためにも、浄化槽を日々大切に使用しましょう。

そのためには、浄化槽の微生物と相性のいい、株式会社スリーケーの『排水管洗浄液』と『浄化槽汲み取りトイレ消臭剤』がおすすめです。

排水口から流すだけ、トイレから流すだけの手軽さで、家にいながら環境保全に貢献できます。

『排水管洗浄液』はこちらから、『浄化槽汲み取りトイレ消臭剤』はこちらからどうぞ。